|

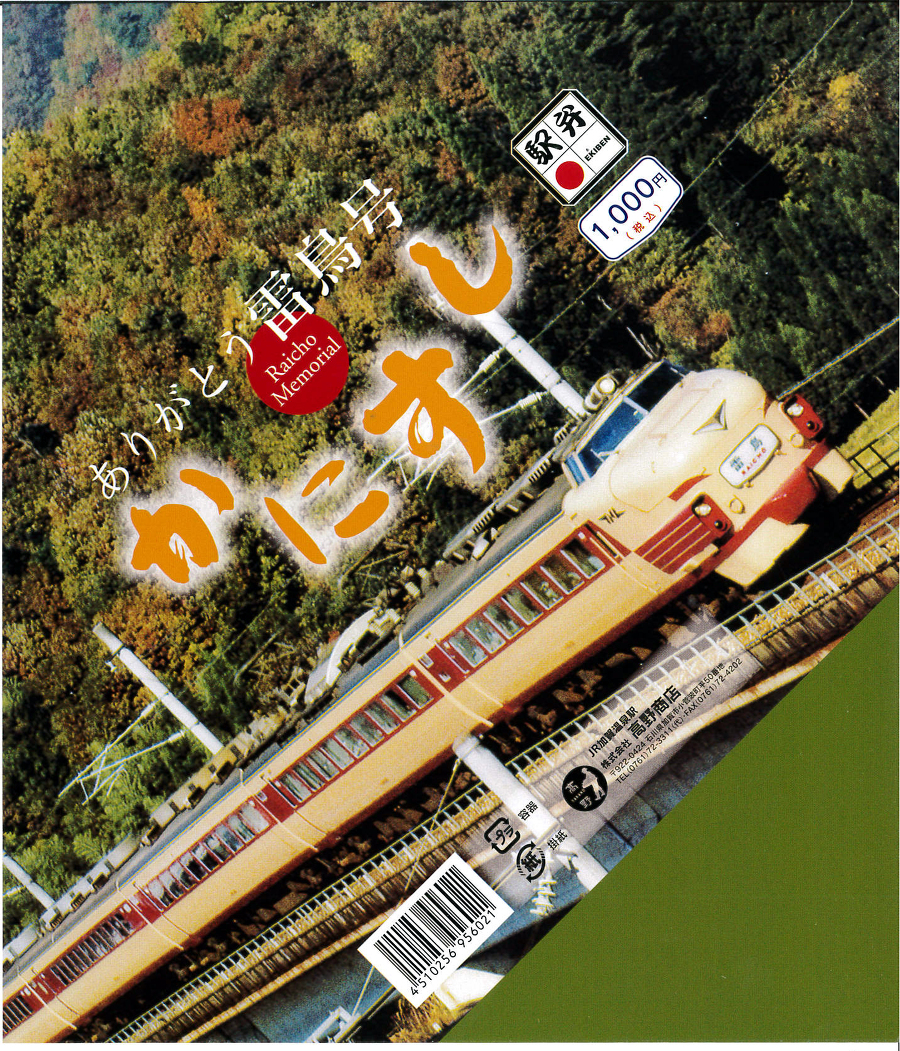

�k���̊C�̍K�A�R�̍K���ӂ�Ɏg�������������w��

�@���쏤�X�́A100�N�ȏ�̊Ԃ�����葱�����w�ق₨�ٓ��� �@�S���̊F�l�ւ��͂����Ă��܂��B |

������Ѝ��쏤�X �ΐ쌧����s�����g����50 Tel 0761-72-3311

|

|

������Ѝ��쏤�X �ΐ쌧����s�����g����50 Tel 0761-72-3311 |

|

�k���̊C�̍K�A�R�̍K���ӂ�Ɏg�������������w��

�@���쏤�X�́A100�N�ȏ�̊Ԃ�����葱�����w�ق₨�ٓ���

�@�S���̊F�l�ւ��͂����Ă��܂��B |

|

��

|

|

|

|�@HOME�@

|�@�j���[�X�ꗗ�@

|�@���쏤�X�̉w�ف@

|�@���쏤�X�̗��j�@

|

|�@�w�قp���`�@

|�@�u���O �ٓ������L�@

|�@��Јē��@

|�@�T�C�g�}�b�v�@

|

������Ѝ��쏤�X �ΐ쌧����s�����g����50

Tel 0761-72-3311�@Fax 0761-72-4202 |

Copyright © TAKANO-SHOTEN / obentou-takano.com Inc. All Rights Reserved.